|

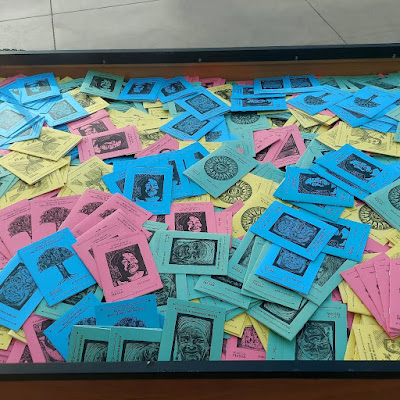

| No tempo dos encantos: capa e ilustrações de Luciano Tasso |

CORDEL ATEMPORAL

Blogue do cordelista e pesquisador Marco Haurélio

Navegando com o Cordel

sábado, 14 de junho de 2025

No Tempo dos Encantos: contos da tradição oral brasileira

terça-feira, 3 de junho de 2025

PNLD LITERÁRIO 2023

Atenção, professoras e professores!

Estes são os livros de Marco Haurélio selecionados pelo Programa Nacional do Livro Didático - Obras Literárias 2023.

Cordel, cultura popular, mitologia nórdica, afetividade são alguns dos temas abordados nas obras em questão. Abaixo, os dados e os códigos para facilitar sua escolha.

TÍTULO

Cordéis Shakespearianos (Editora Nova

Alexandria)

AUTORIA: Marco

Haurélio (organizador), Rafael Oliveira, Murilo Silva, Klévisson Viana, Sebastiao

Marinho, Severino Ramos

CÓDIGO DO

LIVRO: 1304P230301000000

CATEGORIA: Obras

Literárias do 1º ao 3º ano do ensino fundamental

ACERVO 03

NÚMERO DE

PÁGINAS: 148

ANO DA EDIÇÃO:

2021

TÍTULO

Meus primeiros contos populares (Pantograf

Grafica e Editora)

AUTORIA: Marco

Haurélio (texto), Roberta Asse (ilustrações)

CÓDIGO DO

LIVRO: 0862P230302000000

CATEGORIA: Obras

Literárias do 4º e 5º ano do ensino fundamental

ACERVO 21

NÚMERO DE

PÁGINAS: 100

ANO DA EDIÇÃO:

2021

TÍTULO

O encontro da cidade criança com o sertão

menino (ARCO 43 EDITORA)

AUTORIA: Marco

Haurélio (texto), Laerte Silvino (ilustrações)

CÓDIGO DO

LIVRO: 0568P230301000000

CATEGORIA: Obras

Literárias do 1º ao 3º ano do ensino fundamental

ACERVO 01

NÚMERO DE

PÁGINAS: 36

ANO DA

EDIÇÃO: 2021

TÍTULO

O cavaleiro de prata (Editora de

Cultura)

AUTORIA: Marco

Haurélio, Klévisson Viana,

CÓDIGO DO

LIVRO: 1127P230302000000

CATEGORIA: Obras

Literárias do 4º e 5º ano do ensino fundamental

ACERVO 19

NÚMERO DE

PÁGINAS: 84

ANO DA

EDIÇÃO: 2021

sexta-feira, 28 de março de 2025

Mostra Vidas em Cordel faz história no Museu da Língua Portuguesa

Vidas em Cordel, uma exposição para a história

Por: Lucélia Borges no blogue Xilo-Mulher.

|

| Foto: Guilherme Sai. |

A exposição Vidas em Cordel é, sem dúvidas, um marco na história da poesia popular e em minha caminhada, como produtora cultural e xilogravadora. Idealizada pelo Museu da Pessoa, em celebração aos 30 anos deste importante repositório da memória nacional, reúne depoimentos colhidos ao longo de 30 anos adaptados para o cordel.

|

| Jonas Samaúma. Acervo: Museu da Pessoa. |

Os primeiros folhetos foram escritos por Jonas Samaúma, cocurador da exposição, com xilogravuras de Artur Soar; depois, Marco Haurélio e eu fomos convidados para a criação de textos e imagens que abarcassem o universo do cordel em consonância com a história dos entrevistados.

Nomes como Ailton Krenak, Gilberto Dimenstein e Roberta Estrela Dalva aparecem ao lado de outros não tão conhecidos do grande público, mas igualmente importantes, afinal, como diz o lema do Museu da Pessoa, toda história importa. E toda vida dá um cordel.

|

| Marco Haurélio lê folheto que narra a história do Museu da Língua Portuguesa. Foto: Acervo Museu da Pessoa. |

Além de Jonas e Marco Haurélio, a coleção conta com versos de José Santos, Mestre Bule-Bule, Rouxinol do Rinaré, Maria Celma, Gigio Paiva, Nilza Dias e Klévisson Viana. E com xilogravuras de Regina Drozina, Maercio Siqueira, Jefferson Campos, além de mim e de Artur Soar.

|

| Lucélia Borges. Foto: Bel Santos Mayer. |

E neste sábado, 29 de março, a partir das 11 da manhã, ministrarei uma oficina de xilogravura e isogravura, encerrando as atividades formativas da exposição.

Quem tiver interesse, pode se inscrever no link:Para conhecer a exposiçãovirtual, basta acessar o site do Museu da Pessoa.

Clique aqui para assistir a uma matéria do Jornal da Cultura na abertura da exposição.

Mais fotos:

|

| Folheto de autoria de José Santos em homenagem ao falecido jogador Dário Alegria. |

|

| Teresa e Lucas Lara, do Museu da Pessoa, ao lado de Lucélia Borges. |

|

| |

terça-feira, 25 de março de 2025

A igreja do diabo: um mote para o cordel

|

| A igreja do Diabo em duas edições em cordel. Livreto de Jorge Filó e folheto de Rouxinol do Rinaré e Stélio Torquato. |

O conto “A igreja do Diabo”[1], de Machado de Assis, pertence ao bloco de histórias que emulam as velhas fábulas, recorrendo, ainda que em tom farsesco, à autoridade de um Goethe; reproduz inclusive o Prólogo no Céu, no qual se dá o colóquio entre Deus e o Diabo. No conto machadiano, é bom que se diga, já não se trata de um prólogo, mas do seguimento da história, pois o encontro ocorre no capítulo II (Entre Deus e o Diabo). À diferença do Fausto, ou de sua inspiração mais antiga, o livro bíblico de Jó,[2] não ocorre a aposta pela alma de um servo justo, mas de toda a humanidade. O verdadeiro prólogo do conto é ambientado no inferno, cenário que ocupa apenas algumas linhas, mas o suficiente para enxergarmos um vínculo do Diabo machadiano com o Satã de Milton, que, na abertura do Paraíso perdido, já se encontra em seu exílio, para onde fora escorraçado por São Miguel e seus comandados. Ainda é um arcanjo, e o autor o pinta com alguns atributos de nobreza.

Mas à diferença do épico de Milton, em que o rancor e o orgulho balizam a personalidade de Satã, o Diabo machadiano, talvez cansado das infrutíferas escaramuças, almeja apenas a fundação de uma Igreja. Uma igreja, sim, e com credo regular e bem estabelecido, como a de seu opositor. É “a ideia mirífica” que batiza o prólogo disfarçado de capítulo. Alude ele inclusive à tenda de Abraão para enfatizar que sua igreja será única. Quando estende os braços, “com um gesto magnífico e varonil”, com o fito de comunicar a Deus a sua ideia, arrancando “da sombra para o infinito azul”, por mais um instante entrevemos o Satã de Milton em sua perdida, mas não esquecida, majestade.

Apesar desses vislumbres, Machado afasta-se prudentemente das concepções românticas, colorindo o tinhoso com as tintas da antiga teologia, amparando-se num motivo usado às largas na literatura antiga: a descoberta de um livro com revelações incomuns, no presente caso, “um velho manuscrito beneditino”. Um hábil truque que confere a um texto satírico uma aura de seriedade, introduzindo o tema como mito fundador.[3] Todo o conto é um jogo de espelhos permeado por uma comicidade que jamais emerge à superfície. O tom supostamente sério mascara o riso. As inversões, em especial a contida no tema principal, o estabelecimento de uma igreja pela entidade que a psicologia analítica associa à sombra, são de tal forma camufladas que, mesmo percebendo-as, nos soam de todo naturais.

A ordem hierárquica cósmica, herdada de Aristóteles, é a da Idade Média; mas, naquilo que mais interessa ao leitor contemporâneo (do final do século XIX, ressalve-se), a sátira social, percebe-se que, instalada a tal igreja, a sociedade burguesa, revelada em plena efervescência, é celebrada em um apólogo:

Cem pessoas tomam ações de um banco, para as operações comuns; mas cada acionista não cuida realmente senão de seus dividendos: é o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria” (p. 188).O Diabo na cultura popular

Certo é que, apesar das fontes e bases eruditas, reais ou inventadas, o Diabo machadiano tem profundas raízes nas concepções populares, mormente nos contos tradicionais em que figura, quase sempre como antagonista de um herói ou de uma personagem sagrada. Estudiosos da Escola Finlandesa de Folclore, a partir dos estudos de Antti Aarne, dedicaram-lhe um ciclo inteiro: o ciclo do ogro estúpido ou do demônio logrado. O Catálogo Internacional do Conto Popular, que baliza o Sistema Arrne-Thompson-Uther[4] (ou, simplesmente ATU) traz inúmeros contos em que o Diabo, tentando imitar o Criador, sempre é derrotado. Nos contos de feição humorística, será inevitavelmente vencido pela mulher, pelas crianças ou por um santo (São Francisco, Santo Antônio, São Sávio etc.). Sua propensão à imitação, ainda que movido por interesses maléficos, levou Tertuliano (160-220 d.C.), um dos primeiros padres da Igreja, a alcunhá-lo como Simia Dei (macaco de Deus).

Em um conto popular, recolhido e divulgado pelos Irmãos Grimm, Os animais do Senhor e os animais do Diabo[5], o anjo caído, desde o começo dos tempos, compete com o Criador, com resultados desastrosos. Na historieta de natureza etiológica, o Diabo cria o Bode para competir com o Lobo, escolhido por Deus para ser o vigia dos outros animais. O conto explica o motivo de o bode ter a cauda curta: originalmente sua cauda, muito longa, vivia se emaranhando aos espinhos. Revoltado, o Diabo arranca-a a dentadas. Depois de ser logrado pelo Senhor, o diabo vasa os olhos de todos os bodes vivos, sendo obrigado a substituí-los pelos seus. O conto corre na tradição oral brasileira com modificações em versões de Aluísio de Almeida e Ruth Guimarães.

Da tradição oral o Diabo migrou para a literatura de cordel, frequentando milhares de páginas, ora como tentador, ora como antagonista, ora como auxiliar mágico (helpful devil). Seria fastidioso citar os títulos já catalogados, mas, como exemplo, escolhemos alguns: Peleja de Manoel Riachão com o Diabo, de Leandro Gomes de Barros, no qual o Diabo aparece figurado como um cantador negro, sendo vítima de insultos racistas por parte de seu oponente. João Soldado, o valente praça que meteu o Diabo num saco, de Antônio Teodoro dos Santos – Versão rimada de um conto popular luso-brasileiro, vivo em muitos folclores. Variante do conto-tipo The Smith and the Devil, que, no Sistema ATU, é classificado sob o número 330. A recompensa do Diabo, de Eneias Tavares dos Santos – O Diabo vem em socorro de um inocente e o verdadeiro criminoso é punido. O homem, tempos atrás, havia reformado uma igreja, obrigando os operários a restaurar uma pintura na qual figuravam São Miguel e o Diabo.

Não é de se estranhar, portanto, que autores de cordel contemporâneos tenham ido buscar em Machado de Assis inspiração para seus romances. E, se o Diabo figura como “protagonista”, é absolutamente legítima a apropriação do conto pela Literatura Popular em Verso.

“A igreja do Diabo” em cordel

No conto “Uns braços”, de 1885, republicado em Várias histórias (1996), Machado de Assis documenta a existência de folhetos de cordel nas praças da corte. O registro dessas “velhas histórias” atiçando a imaginação do protagonista Inácio, por sua singularidade, reveste-se da maior importância.

Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos três folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram duas horas da tarde. Estava cansado, dormira mal a noite, depois de haver andado muito na véspera; estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos, a Princesa Magalona, e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de D. Severina, mas a verdade é que os tinham. (p. 382)

Embora ele nomine apenas um dos três folhetos, a Princesa Magalona, é provável que os demais fossem de origem portuguesa, ainda que publicados no Brasil. Silvio Romero, pioneiro nos estudos da poesia popular, ao inventariar parte dos textos que circulavam na corte, também arrola a Princesa Magalona, com título modificado:

A literatura ambulante e de cordel no Brasil é a mesma de Portugal. Os folhetos mais vulgares nos cordéis de nossos livreiros de rua são: A História da Donzela Teodora, A Imperatriz Porcina, A Formosa Magalona, O Naufrágio de João de Calais, a que juntam-se: Carlos Magno e os Doze Pares de França, o Testamento do Galo e da Galinha, e agora bem modernamente: as Poesias do Pequeno Poeta João de Sant’Anna de Maria sobre a Guerra do Paraguai. (ROMERO, 1977, p. 257)

Décadas depois, manuseando o mesmo material, com o acréscimo das recriações poéticas de autores nordestinos, Câmara Cascudo (1979, p. 11) arrolou-o entre a matéria tradicional: “a que recebemos impressa há séculos e é mantida pelas reimpressões brasileiras depois de 1840”.

A obra de Machado de Assis tem sido adaptada, com alguma frequência, para o cinema e a televisão, sem falar nos quadrinhos, com resultados compreensivelmente desiguais. Na literatura de cordel, que, desde os primórdios da editoração no Brasil, se apropriou tanto da matéria oral como da publicada, o Bruxo do Cosme Velho tem tímida presença. E, ainda que seja quase impossível rastrear todas as adaptações, dado o corpus imenso espalhado por muitos acervos, públicos e particulares, sabe-se que não são muitas. As que cito a seguir foram todas escritas no século XXI, algumas publicadas exclusivamente como infantojuvenis, casos de O alienista, de Rouxinol do Rinaré, coautor de uma das versões de “A igreja do diabo”, Memórias póstumas de Brás Cubas, de Varneci Nascimento, e A cartomante, de Antonio Barreto, obras integrantes da coleção Clássicos em cordel da editora paulistana Nova Alexandria. Há outra abordagem poética de O alienista pelo veterano poeta paraibano Medeiros Braga, que reinterpreta o conto sob um viés marxista. A fase romântica de Machado, mais adequada aos enredos novelescos do cordel, não foi esquecida: uma versão de Helena, escrita pelo grande poeta de bancada Zé Barbosa, foi lançada há alguns anos pela editora Tupynanquim de Fortaleza.

Já do conto “A igreja do diabo” deparamos duas versões em cordel: uma de autoria do poeta Jorge Filó, A igreja do Diabo ou A contradição humana, composta por 78 setilhas, em terceira edição pela editora recifense Coqueiro com xilogravuras de mestre Dila (José Cavalcanti e Ferreira). A divisão em quatro capítulos segue o mesmo esquema do conto-matriz. A segunda escrita pelos cearenses Rouxinol do Rinaré e Stelio Torquato, traz 81 sextilhas distribuídas em 21 páginas, com capa do xilogravador Maercio Siqueira. Optou-se, nesta versão, por manter o título original sem qualquer adendo. As três páginas restantes contêm as biografias dos cordelistas e de Machado de Assis. Em ambas as versões, antes da história, os autores optaram por um introito, um chamamento ou pregão, convocando o leitor-ouvinte, estabelecendo a identidade poética, como deixa claro Jorge Filó:

Venho a todos, neste instante,

Fazer um enunciado

Que há muito tempo se deu,

Mas que mistura o passado

Com a vida no presente

Preste atenção minha gente

Para o meu comunicado. (p. 21)

A versão cearense, intimista e filosófica, recorre a uma antítese que ocupa o terceiro e o quarto versos:

O Bem e o Mal se vestem

Dos mais profundos arcanos.

Enquanto Deus planta o bem,

O Diabo semeia enganos

Fazendo uma guerra eterna

No coração dos humanos. (p. 1)

A seguir, coincidentemente, os autores repetem duas rimas (beneditino-divino), variando apenas a flexão de número:

Foi num velho manuscrito,

D’um monge beneditino,

Que foi contada esta estória

De um embate divino.

Quando o satanás de rabo,

Ele mesmo, o tal diabo,

Quis mudar o seu destino. (J. Filó, p. 22)

Em um velho manuscrito

Dos monges beneditinos,

Registrou-se que Satã,

Com seus instintos ladinos,

Quis confrontar e usurpar

Os atributos divinos. (Rouxinol & Stelio, p. 1)

O conto é mais conciso:

“Conta um velho manuscrito beneditino que o Diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja”. Jorge Filó, cujo texto está mais próximo ao coloquial, usa um apelativo popular do Diabo em algumas regiões do Nordeste (“satanás de rabo”), ao passo que Rouxinol e Stelio optam por antecipar a função da personagem, sintetizada no verbo “usurpar”. A ideia mirífica do Diabo é assim descrita pelos poetas cearenses:

Pois o grande antagonista

Já se sentia humilhado

Com o seu papel avulso,

Muito desorganizado,

Sem regras, sem rituais,

Não estava conformado.

O Diabo teve uma ideia

Depois de muito pensar,

E falou: — A minha igreja

Lá na Terra vou fundar,

E, pela religião,

Por certo irei triunfar!

“Vivo dos restos divinos

— Dizia com seus botões —,

Dos descuidos dos humanos,

Dos erros, corrupções...

Tendo uma igreja, aniquilo

As outras religiões.”

“Algo fixo, regular,

– O Diabo então determina –

Será credo contra credo,

Doutrina contra doutrina;[6]

Permitirá minha igreja

Tudo o que deus abomina.” (Rouxinol & Stelio, p. 1-2)

O Diabo, a um só tempo, representação e caricatura do mal em si, aparece como o “grande antagonista”, humilhado e inconformado com a desorganização de seu reino.

O capítulo Entre Deus e o Diabo, é marcado quase que integralmente por um diálogo no qual demarca-se a polaridade, mas sem o moralismo da literatura devota, aqui imitada. É evidentemente um pastiche dos autos populares, à maneira de Gil Vicente, embora em prosa, não faltando sequer uma história exemplar envolvendo um ancião recém-chegado ao céu: “Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua; mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte; deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade” (p. 185). Foi a deixa para o Diabo, que se escorara em uma metáfora sutil, a de que as virtudes se assemelham a franjas de algodão em vestes de veludo, associasse o gesto salvador do velho à falsidade: a misantropia agindo sob o disfarce da caridade. O trecho a seguir captou a essência do diálogo, a malícia do Diabo:

“Sabe o que esse velho fez

Para que no céu aporte?”

Respondeu o Diabo: — Não!

Ignoro a sua sorte!

Deus disse: — Após vida honesta,

Teve uma sublime morte.

“Viu-se em meio a um naufrágio,

Por uma calamidade.

Numa tábua ia salvar-se,

Porém, na sua bondade,

Salvando um casal de noivos

Mergulhou pra eternidade.”

“E, por ser um ancião,

Fez essa ação decidida

Para salvar o casal

Que estava na flor da vida.

Do seu ato de renúncia

Por acaso alguém duvida?”

“Quando o velho abdicou

Da tábua de salvação

Estava entre água e céu,

Sem público pra exibição.

Onde tu achas aí

A tal franja de algodão?” (Rouxinol & Stelio, p. 9)

Há, em seguida, a reencenação do grande drama cósmico, quando “o Diabo, feito um raio, / sobre a terra despencou”, citação indireta de Lucas 10:18[7]. O terceiro capítulo, cujo título, A boa nova aos homens, que soa quase como uma blasfêmia por ser equivalente a evangelho, reproduz as prédicas do Diabo e o estabelecimento de sua igreja. Assim ele se expressa, segundo Jorge Filó:

Sou o diabo! Bradava.

Mas sou o cão verdadeiro.

Não o das noites sulfúreas,

Que odeia o mundo inteiro,

Sou o único, com certeza,

Sou gênio da natureza,

Em tudo sou o primeiro. (p. 56)

A igreja estava baseada na negação de todas as virtudes, o que, paradoxalmente, significava a afirmação de todos os vícios, sintetizados nos sete pecados capitais. Dois deles, a ira e a gula, ensejam incursões eruditas, emergindo alusões absurdas a Homero e Rabelais:

Tomando Homero por base,

A ira ele defendeu:

— Sem a cólera de Aquiles,

Herói filho de Peleu,

Não haveria a Ilíada!

— Disse num discurso seu.

Em se tratando da gula,

Dessa forma a defendia:

— Vêm da gula as belas páginas

Que Rabelais produzia,

E Luculo ficou famoso

Pelas ceias que fazia.[8] (Rouxinol & Stelio, p. 13-14)

Se a igreja do Diabo, “abençoada pelo tempo”, torna-se a princípio um empreendimento bem-sucedido, os seus devotos, às ocultas, passam a violar os mandamentos estabelecidos, praticando, agora, as virtudes banidas; sobrevindo a ruína, cabe a Deus, coadjuvante da história, a palavra final:

Com infinita complacência,

Deus ouviu toda a lamúria

Do Diabo que ali falava

Num misto de angústia e fúria.

Depois, pondo os olhos nele,

Falou à figura espúria:

— Que queres tu, pobre Diabo?

Vê: as capas de algodão

Têm franjas de seda agora,

Como as de veludo, então,

Têm franjas pobres. Um quadro

Da humana contradição. (Rouxinol & Stelio, p. 21)

Ou, em outras palavras:

E assim termina a estória,

Porém não finda a peleja,

Pois o diabo continua,

Expandindo sua igreja.

E a contradição humana,

Muitas vezes nos engana,

Sem mostrar o que deseja. (J. Filó, p.88)

Temos aí, conforme Giovanni Papini, notável diabologista, o enganador enganado.

Outras franjas

Machado, que morreu em 1908, não poderia supor que seria fundada, em pleno século XX, uma igreja satânica. Estabelecida em 1966 nos Estados Unidos, tendo como fundador Anton La Vey, que, a bem da verdade, não era um devoto do príncipe das trevas, enxergando nele tão somente “uma força oculta da natureza”. Segundo Jeffrey Burton Russell, grande historiador da feitiçaria, nessa estranha igreja, “os sete pecados cardeais do cristianismo devem ser encorajados e estimulados, uma vez que, quando os aceitamos e trabalhamos com eles, podemos realizar os nossos desejos” (1993, p. 129). La Vey, inclusive, divulgou um manifesto, The Satanic Bible, de fundo essencialmente materialista.

Na arte, Deus e o Diabo se engalfinham no cinema e nos quadrinhos, mas, a música popular, com notória influência do cordel, é também terreno fértil para o encontro (ou reencontro) de ambos. Seja com “A peleja do Diabo com o dono do céu”, de Zé Ramalho, composta em 1979 (“Com tanto dinheiro girando no mundo, / quem tem pede muito, quem não tem pede mais...”), seja no “Heavy-metal do Senhor”, rock debochado de Zeca Baleiro, em que o Diabo ressurge como grande imitador de Deus (“O cara mais underground que eu conheço é o Diabo, / que, no inferno toca cover das canções celestiais”), é reconhecível a influência, ainda que indireta, de Machado de Assis, na composição popular e no cinema. E foi Glauber Rocha, que concebeu seu Deus e o Diabo na Terra do Sol como uma espécie de romance de cordel em celuloide, que disse: “E Deus criou o mundo e o Diabo o arame farpado. E Deus é o povo e o Diabo a usura”.[9]

BIBLIOGRAFIA

ASSIS, Machado de. 50 contos. Seleção, introdução e notas de John Gledson. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BAHKTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 5. ed. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, Annablume, 2002.

BÍBLIA PASTORAL. Tradução de Paulo Bazaglia et al. São Paulo: Paulus, 2014.

CARDIGOS, Isabel David, CORREIA, Paulo. Catálogo dos Contos Tradicionais Portugueses (com as versões análogas dos países lusófonos). Lisboa, Portugal: CEAO da Universidade do Algarve / Edições Afrontamento, 2015.

CASCUDO, Luís da Câmara. Cinco livros do povo (edição fac-similar). João Pessoa: Editora Universitária, 1979.

FILÓ, Jorge. A igreja do diabo ou A contradição humana. Recife (PE): Coqueiro, 2021.

GOETHE, Johann Wolfgang. Fausto. Da versão de Gérard de Nerval. Tradução de David Jardim Júnior. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1984.

HAURÉLIO, Marco. Breve história da Literatura de Cordel. 3 ed. São Paulo: Claridade, 2019.

MILTON, John. Paraíso perdido. Tradução de Antônio José Lima Leitão. São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro: Clássicos Jackson, 1956.

PAPINI, Giovanni. O diabo: apontamentos para uma futura diabologia. Tradução de Fernando Amado. Lisboa, Portugal: Livros do Brasil, sd.

RINARÉ, Rouxinol do; LIMA, Stelio Torquato. A igreja do diabo (folheto de cordel). Fortaleza (CE): Rouxinol do Rinaré Edições, 2019.

ROMERO, Silvio. Estudos sobre a poesia popular. Petrópolis (RJ): Vozes, 1977.

RÖMER, Thomas. A origem de Javé: o deus de Israel e seu nome. Tradução de Margarida Maria Cichelli Oliva. São Paulo: Paulus, 2016.

RUSSELL, Jeffrey Burton. História da feitiçaria. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

SOUTO MAIOR, Mário. Território da danação: o Diabo na cultura popular do Nordeste. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1975.

[1] “A igreja do diabo” é, precisamente, o conto que abre a antologia Histórias sem data, publicada pela Garnier em 1884.Notas

[3] O tema é encontrável na Bíblia (Reis II, 22-23), ao tempo das reformas promovidas pelo rei Josias, de Judá, que reinou de a 641-609 a.C.). Por ocasião da remoção do culto dos deuses Baal e Aserá do tempo de Jerusalém, pelo sumo-sacerdote Helcias, descobriu-se um rolo, identificado ao Deuteronômio, que, interpretado pela profetisa Hulda, estimula o estabelecimento do culto monolátrico de Javé no reino de Judá.[2] No livro de Jó, Satã, que surge entre os filhos de Deus (Jó I, 6), não representa, ainda, o mal absoluto, mas uma espécie de ajudante de ordens, um sátrapa, à imitação da hierarquia persa. O prólogo, em que Satã aparece, é, segundo o arqueólogo David Römer, um enxerto tardio, visando retirar das costas de Deus uma carga por demais negativa.

[5] GRIMM, Irmãos. Contos e lendas dos Irmãos Grimm. Tradução de Íside M. Bonini. São Paulo: Edigraf, 1961, vol. VI, pp. 35-6.[4] Ver UTHER, Hans Jörg. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. 3 vols. FF Communications 284-286.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004. THOMPSON, Stith. Motif-Index of Folk-Literature. Vols I-VI. 2. ed. Copenhagen & Bloomington: Indiana University Press, 1955-1958. THOMPSON, Stith. The folktale. Berkeley, Los Angeles, Londres. University of California Press, 1946.

[7] “Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago”, palavras atribuídas a Jesus.[6] Há, aqui, uma solução criativa imposta pela métrica setissílaba do cordel. No original, lê-se: “Escritura contra Escritura, breviário contra breviário”.

[8] Não cabe aqui, por conta do espaço e da temática específica, evocar Bakhtin e as imagens do banquete em Rabelais, onde se exprimia a “verdade livre”, sibilinamente contida na boa nova do Diabo.

[9] Citado por SOUTO MAIOR, p. 79.